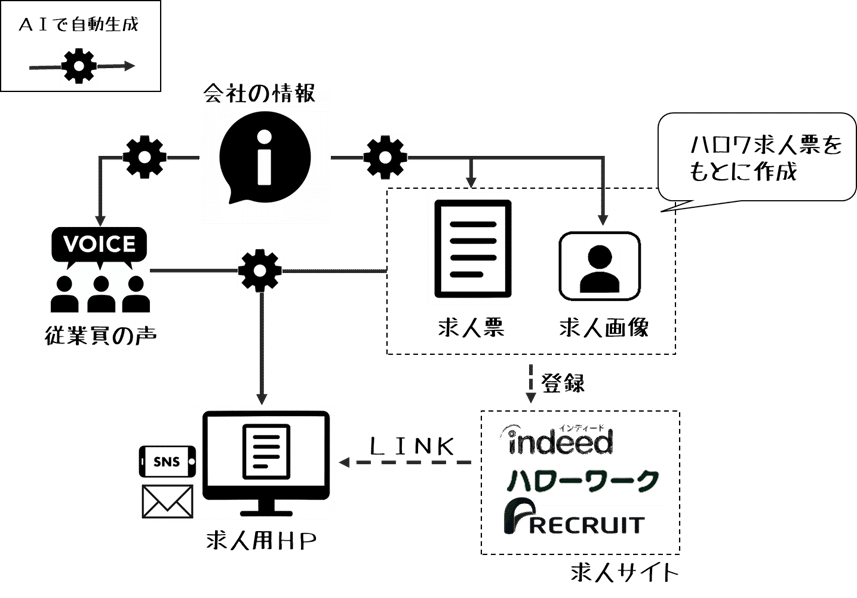

2-1 求人票の構成には“型”がある

求人票を作成するとき、「まず何から書けばいいのか分からない」と手が止まってしまうことはありませんか?その原因の多くは、“構造”が見えていないことにあります。実は求人票には、どの媒体でも共通して求められる「型」が存在します。この型を理解するだけで、求人票作成のハードルは一気に下がります。求人票に必要な情報は、大きく分けて次のような項目で構成されています。

職種/仕事内容/勤務地/勤務時間/休日/給与/応募資格/福利厚生/会社概要

これらは、どの求人媒体でも基本的に求められる情報です。読者になる求職者も、この構成に慣れており、無意識に「書かれていること」を期待しています。たとえば、仕事内容の前に会社紹介が長く続いたり、給与情報が最後まで出てこなかったりすると、違和感を感じたり、応募対象から外してしまうケースが多くなるでしょう。

一方で、この型がしっかり整理されていれば、読み手は自然に内容を理解でき、「ここで働くイメージ」が湧きやすくなります。つまり、求人票において“型”とは、単なる項目の羅列ではなく、応募者との信頼関係を築く「情報設計」の基本なのです。では、その“型”をどうやって学ぶべきか?答えはシンプルです。「ハローワークの求人票」をベースにすることです。

ハローワークの求人票は、長年にわたり厚生労働省が運用してきたフォーマットであり、法律に準拠し、採用に必要な情報が網羅的に整理されています。民間の求人媒体と異なり、過度な装飾や煽り表現がない分、純粋に「採用に必要な情報とは何か?」が非常に明快です。特に中小企業や個人事業主にとっては、「何を書けばよいのか分からない」「トラブルが怖い」といった不安がありますが、ハローワークの求人票は、そうした心配を一つずつ潰してくれる“設計図”とも言える存在です。この構成をベースにすれば、抜け漏れを防ぎつつ、必要な情報を順序立てて記載できます。さらに、この明確な「構造」は、AIとの相性が非常に良く、AIを使った求人票作成にもそのまま活かせます。

「型を整える」ことは、読みやすさ・信頼性・作業効率すべての土台なのです。どんなに魅力的な言葉を使っても、構成がバラバラでは相手に伝わりません。まずは、ハローワーク式の求人票から、「構成の型」を正しく理解し、あなたの求人票の土台をしっかりと築いていきましょう。

2-2 求人票の“法的リスク”はハローワーク様式で回避できる

求人票を書くときに最も怖いのが、「法律で書かなければいけない情報が抜けていた」という事態です。たとえば、残業の有無や試用期間、給与の内訳などを曖昧に書いてしまった場合、応募者とのトラブルや法的リスクにつながる可能性があります。「何をどこまで書けばいいのか」が不明確なまま求人票を作ると、こうした“情報の漏れ”が起きがちです。そこで有効なのが、ハローワークの求人票をひな型として使う方法です。なぜなら、ハローワークの求人票は、労働基準法をはじめとする関連法令に基づいて構成されており、法的に求められる情報がすべて網羅されているからです。言い換えれば、「この形式に沿って書けば、必要な情報の漏れを最小限に抑えられる」という“保険”のような役割を果たします。具体的には、以下のような項目が網羅されています。

・募集職種と業務内容:どんな仕事をしてもらうのか?

・労働時間:始業・終業時刻、休憩時間、残業の有無と頻度

・休日・休暇:週休何日制か、有給取得の実績はあるか?

・賃金の詳細:基本給・手当・昇給・賞与・残業代の支払い方法など

・試用期間の有無と条件:期間中の待遇が異なる場合はその記載も必須

・雇用形態・契約期間:正社員か有期雇用か、更新の可能性はあるか

・社会保険・福利厚生:健康保険・厚生年金・退職金の有無など

・応募条件:学歴、資格、経験などの要件

・会社情報:所在地、従業員数、事業内容など

これらは、単に「親切な情報提供」ではなく、法的に記載が求められる項目が多く含まれています。そのような重要情報を漏らしてしまうと、後から「そんな条件は聞いていない」「話が違う」と言われかねません。特に、給与や労働時間といった項目は、あいまいな表現を使うことでトラブルになりやすい部分です。「給与:当社規定による」「勤務時間:シフト制」だけでは不十分で、求職者が判断できるレベルの具体性が求められます。ハローワークのフォーマットを使えば、これらの情報を項目ごとに丁寧に記載できるため、誤解を防ぎ、安心感を与える求人票が作れます。

また、これはAIを活用する際にも非常に重要なポイントです。AIに求人票の作成を指示する際には、「どの項目に何を書くか」が明確であるほど、質の高いアウトプットが得られます。ハローワーク形式のように項目が整理されていれば、プロンプトもシンプルになり、誰でも再現性のある文章生成が可能になります。つまり、ハローワークの求人票を“型”として使うことは、

(1)法律的リスクの回避

(2)求職者との信頼関係構築

(3)AIによる自動化との親和性

という3つの面で非常に有効なのです。採用活動は、企業と人との最初の接点。その入り口である求人票に抜けや誤解があると、採用のチャンスを逃したり、その後の早期退職につながります。だからこそ、「法律で書くべきことが書いてある」という信頼性の高い構成から始めましょう。それが、AI時代の採用活動を成功させる第一歩になります。

2-3 実は…ハローワークの求人票は文字だけではない

ハローワークの求人票というと、「文字情報だけで地味」というイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし実は、写真や画像の添付も可能だということをご存じでしょう?最近では、ハローワークインターネットサービスの機能も拡張されており、企業が任意でアップロードできる画像・資料のスペースが用意されています。つまり、ハローワークも“視覚的に伝える時代”へと変化しているのです。とはいえ、ただ何でも画像を載せればいいというものではありません。大切なのは、「この会社の雰囲気や魅力が伝わるかどうか」です。画像は、文字では伝えきれない空気感や人の表情、職場の清潔感や雰囲気などを補う強力な要素です。

たとえば、「アットホームな職場です」と書くだけではブラックワードとしてとらえられてしまう情報も、実際に社員同士が談笑している写真や、明るい休憩スペースの写真があるだけで、グッと説得力が増します。清潔感のある作業場の写真があれば、衛生面を気にする応募者も安心できますし、代表者の顔写真とひと言メッセージがあるだけで、「誠実そうな社長だな」と感じてもらえることもあるのです。ハローワークに限らず、最近の求職者は求人票を「読んで」判断するだけでなく、「見て」判断する時代になっています。つまり、画像もまた“求人情報の一部”として機能しているという認識を持つ必要があります。では、どんな写真や画像を準備すればよいのでしょうか。以下は、応募者の関心が高い「求人画像」の例です。

・職場の風景(オフィスや作業場)

・働く人の様子(チームでの打ち合わせ風景など)

・福利厚生の一部(休憩室、社内イベント、食堂など)

・社長や先輩社員のメッセージつき写真

・業務内容を説明する図や簡単なフローチャート

これらの画像を活用すれば、文字情報では伝えにくい部分も補えますし、「自分がここで働くイメージ」が湧きやすくなります。しかもこれは、後の章で紹介するAIによる画像生成サポートとの連携にも大きく役立ちます。たとえば、実際の写真がない場合でも、「このような職場の雰囲気を伝えたい」と方向性を定めておけば、AIで適切なイメージを作り出す手助けになります。つまり、ハローワークの求人票を通じて“どんな絵を描きたいか”を考えることは、ビジュアル戦略の出発点にもなるのです。

もちろん、画像を添付できる媒体はハローワーク以外にも多数ありますが、最初に「最低限伝えるべき情報+写真1〜2枚」の構成を考えておくことで、他媒体への展開もしやすくなります。求人情報の「基礎設計図」としての役割を果たすハローワーク形式は、文字と画像の両面で会社の魅力を発信する“土台”として、実は非常に優れた存在なのです。

2-4 ハロワの情報があれば求人媒体にはそのまま出せる

「求人媒体ごとに書式が違うから、毎回一から書かないといけない」

そう思っていませんか?実はこれは大きな誤解です。ハローワーク用に作った求人情報があれば、それをほとんどそのまま他の求人媒体にも使い回すことができます。先に述べたようにハローワークの求人票は、法律に基づいて構成されており、職種、仕事内容、労働条件、給与、福利厚生など、「求人に必要な情報」がすべて網羅されています。むしろ、他の求人媒体に比べて、情報量・粒度ともに最も細かく、正確な内容を求められるのがハローワークの特徴です。たとえば、以下のような求人媒体に掲載する際も、基本的にはハローワークの内容をもとに調整すれば事足ります。

・Indeed(無料・有料)

・求人ボックス

・engage(エンゲージ)

・スタンバイ

・自社の採用ページ(作成方法は後の章で)

・SNSでの求人投稿(X、Instagram、Facebook)

実際にこれらのサービスを利用してみると、必要項目がハローワークと非常に似ていることに気づくはずです。「職種」「仕事内容」「勤務地」「給与」「勤務時間」「休日」「応募資格」などは、媒体によらず必須項目です。つまり、ハローワークの原稿さえしっかり作っておけば、それをコピーベースにして他媒体にも展開できるというわけです。

特に、複数の求人媒体を横断して使う企業にとっては、この“使い回せる構造”が大きな時短・効率化につながります。一つひとつの求人媒体に別々の原稿を用意するのではなく、「ハローワーク版の求人票を母体にして、あとは媒体ごとの特性に合わせて微調整する」という方法が最もスマートです。

また、ビジュアルやストーリー性を重要視する場合には、ハローワークの情報に少し感情的な言葉や画像を足せば十分に対応できます。土台となる情報がしっかりしているからこそ、媒体ごとに「魅せ方」を変えるだけで済むのです。AIを活用すれば、このチューニング作業も一瞬で行うことができます。たとえば、ChatGPTに以下のようにプロンプトを入れればOKです。

「以下のハローワークの求人票をもとに、Indeedに掲載する用に読みやすく書き直してください。SEOを意識して“未経験歓迎”“働きやすい環境”などのキーワードを入れてください。」

こうすれば、元データを活かしつつ、掲載媒体に最適化された文章がすぐに生成されます。

つまり、「最初の一枚」をハローワーク形式で丁寧に作っておけば、そこから横展開でどんどん拡張できるのです。媒体ごとにバラバラに原稿を作る必要はなく、中心軸としてハローワークの求人票を据えることで、採用活動が驚くほど効率化されます。この「一つ作って、複数に使い回す」スタイルは、忙しい中小企業や個人事業主にこそぴったりです。正確で誠実な情報を整えたうえで、媒体ごとの“見せ方”を工夫する。そんなスタイルが、これからの求人票運用の基本になっていくでしょう。