インボイス制度において複数の請求書を活用する場合があります。よくあるケースは次の2つ。

①複数の請求書を合わせて1つのインボイスとする場合

②複数のインボイスをまとめた請求書を作成する場合

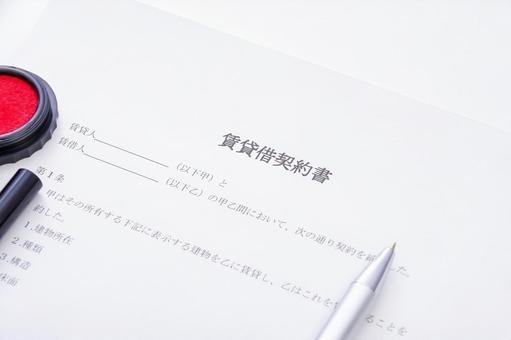

①は事務所や工場の賃貸契約の場合です。

事務所や工場の賃貸契約の場合、最初に契約書を締結し、その後は引き落としや都度振込などが行われることが一般的です。

この引き落としや振込の際には大家から店子へ請求書が送られず契約にそった継続取引が行われることが一般的です。

このような場合、更地を借りて利用しているのであれば、そもそもインボイスに関係する取引でないので問題がありませんが、

事務所や工場を借りて利用している場合には、インボイスが必要です。

とはいえ、このような場合にもインボイスを都度、発行してくれるケースは稀でしょう。

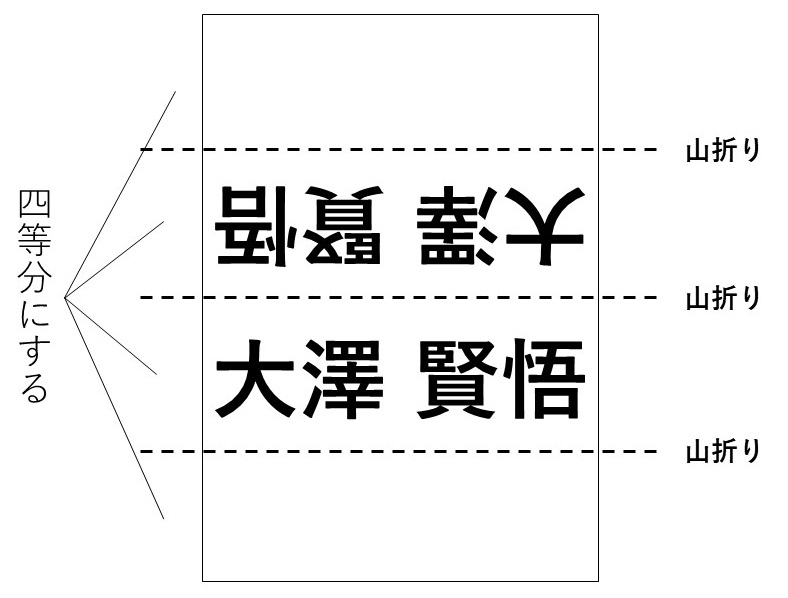

そこで、複数の資料をまとめることでインボイス要件を満たす方法が使われます。

先ほどのような場合では、「賃貸契約書+銀行での支払い情報」を活用します。

ただし、この場合、契約書に支払日を除く情報が記載されていないといけません。

少し前までの契約書の場合には、インボイス番号や10%の税額の記載がないことも多いので、この部分の修正が必要です。

そのため契約をやり直すかインボイス要件を満たすために足りてない部分を記載した書類を作り、

複数の書類で総合的にインボイスを満たす方法にします。

②は注意が必要です。

従来、商品・サービスごとの請求書を送る以外に、

振込依頼用に月額でまとめた請求書を出すような場合です。

この場合、サービスごとの請求書をインボイスとして利用するのか、

まとめた請求書をインボイスとして利用するのかを決める必要があります。

なぜならインボイスでは税額の波数処理は請求書ごとに1回しか認められません。

サービスごとのインボイスとまとめたインボイスが結果的に同じであれば、

結論は変わりませんが、端数処理の結果、数円の誤差が出てしまう場合、問題が生じます。

そのため、振込ように月額でまとめたものは振込用連絡書といった具合に表記を変えるか、

月じめ精算にする等、要件を満たすように工夫する必要があります。

内容が細かくてよくわからないという場合には、

同じ商品・サービスに関わる請求書を複数回出さなくて良い(再発行は別)ような仕組みが効果的です。