1章 求人票はAIでの作成が最適

1-1 求人票作成は「定型業務」である

求人票を作ると聞くと、「なんだか大変そう」「文章を書くのは苦手だ」と感じる方は多いかもしれません。しかし実際には、求人票の構成はほとんど決まっており、ある意味で「定型業務」と言っても過言ではありません。

たとえば、ハローワークの求人票や大手求人サイトの入力項目を見てみると、基本的には共通の構成要素で成り立っています。具体的には「職種」「仕事内容」「勤務地」「勤務時間」「休日」「給与」「応募資格」「会社情報」といった項目が並び、それぞれに必要な情報を埋めていくだけの形式です。つまり、白紙の状態から自由に書くようなエッセイや企画書とは違い、ある程度フォーマットが用意されているのです。

このような構造を持つ文書では、「何を書くか」よりも「どう伝えるか」の方が重要になります。たとえば、「営業職」と一言で書いても、業務内容のイメージは企業によって異なります。テレアポ中心なのか、既存顧客のフォローが主なのか、提案型営業なのか。こうした部分を、相手が理解しやすいように、かつ魅力的に伝える必要があります。つまり、「正確さ」よりも「伝わる表現」がカギになります。

とはいえ、自分で一から求人票の文章を書こうとすると、思った以上に手が止まります。「自社の魅力をどう表現すればいいか分からない」「求める人物像って、どこまで書くべき?」といった悩みが次々に浮かび、書き進められなくなってしまいます。これは、自分の頭の中では分かっていても、それを文章に変換する作業が非常に負荷の高い作業だからです。特に、文章を書くことに慣れていない人にとっては、最初の一文を出すだけでも相当なエネルギーを要します。

こうした背景を踏まえると、求人票作成は「情報を整理して、決まった形式に沿って、伝わる形で書く」ことが求められる業務です。少し前まではこの業務が知的業務で誰しもが行うというのは困難でしたが、生成AIが出現したことにより定型業務化されました。

1-2 AIの得意・不得意を知る

AIを使って求人票を作る前に、まず知っておきたいのが「AIが得意なこと」と「苦手なこと」です。これを理解しておくと、AIを信頼しすぎて失敗したり、逆に使いどころがわからず放置したりといったトラブルを避けることができます。

まず、AIが最も得意とするのは、「過去の大量のデータからパターンを学び、それを応用して自然な文章を生成すること」です。たとえば、世の中にすでに存在する数え切れないほどの求人票やビジネス文書から、文体や構成、語彙の使い方といった“お手本”を学習しています。そのため、特定の条件を与えれば、それに適した、まるで人間が書いたかのような文章を生成するのが得意です。

一方で、AIには明確な苦手分野もあります。たとえば、「最新の法律改正に基づいた正確な表現」や「複雑な数値計算」「その企業独自の特殊な社内ルール」といった、リアルタイムかつ正確性が求められる内容は苦手です。なぜなら、AIはあくまで過去の情報を学習しているため、現在進行形で変わっている事象には対応が追いつかないことがあるからです。また、AIは過去の膨大な文章を学習して文字や単語の関係性を学習しているだけです。意味を理解しているわけではありません。そのため、正しい、正しくないという判断は行っておらず、ただ言葉の関係性から答えているだけです。つまり、法令や数値の最終確認は人間が行う必要があります。

こうした特性をふまえると、AIが最も力を発揮するのは「汎用的な文書」の作成です。そして求人票は、まさにこの“汎用文書”に該当します。多くの求人票は、ある程度決まった構成と文体を持っており、業種や職種ごとに似たような表現がよく使われています。つまり、AIが過去の膨大な求人データをもとに自然な言い回しや構成を生成しやすい領域なのです。

さらに、求人票は「テンプレート+肉付け」で作るのが基本です。たとえば、「勤務時間:9時〜18時(休憩1時間)」という情報の後に、「残業は月に10時間程度と少なめです。プライベートと両立しやすい環境です。」といった補足的な文章を加えることで、読み手の印象は大きく変わります。こうした自然な“肉付け”こそ、AIの得意技です。あらかじめ基本情報(テンプレ)を与えておけば、魅力的な表現で補足文を生成してくれます。

つまり、「定型文+自然な言葉での補足」という構造を持つ求人票は、AIが最も効果を発揮できるフィールドなのです。AIを活用すれば、まるで経験豊富なライターに頼んだかのような求人文書が、誰でも簡単に、何パターンも生成できるようになります。

1-3 なぜ今、AIが「最適解」なのか?

求人票を自分で書こうとすると、驚くほど時間がかかります。「どんな表現がいいか分からない」「何を書けば応募が増えるのか不安」など、手が止まってしまう人も多いはずです。外注するという選択肢もありますが、ライター費用は1本数万円。内容の修正にもやりとりの時間が必要です。それに比べて、AIを使えば“時間と労力をほとんどかけずに”、しかも“複数パターン”の原稿を一瞬で作ることができます。

たとえば、同じ職種でも「未経験歓迎」「経験者優遇」「時短勤務可」など、ターゲットを少しずつ変えた原稿をいくつも生成し、それぞれ現行事の反応を比べることが可能です。従来であれば、人間の手で1つずつ書き分ける必要がありましたが、AIなら1つのAIへの指示文(以下、プロンプト)を少し変えるだけで済みます。まさに“試行錯誤を高速で回せる”ツールなのです。

また、AIを使うことで「書き手のクセ」に左右されないという利点もあります。たとえば、社内の誰かが求人票を書くと、その人の語彙や考え方に大きく依存しがちです。その結果、文章のトーンにバラつきが出たり、読み手に伝わりにくい内容になったりします。一方AIは、膨大な過去データをもとに、論理的で読みやすい文体を保ちつつ文章を生成してくれます。つまり、“一定の品質を安定して出し続けられる”のです。なお、逆に癖をつけることもできます。特定の癖をつけた方がターゲットにささりそうだと感じる場合には、特定の癖を持たせるということを意図的に行うことができます。

このようにAIで書いてもらうようになると、求人票作成において今もっとも重要なスキルは「書く力」ではなく「指示する力」、つまりプロンプト設計力です。「どんな職種か」「誰に応募してほしいのか」「自社の魅力はどこか」といった情報を、AIに的確に伝えることで、AIはその意図をくみ取り、効果的な文章を出力してくれます。裏を返せば、情報があいまいなままだと、どんなにAIが優秀でもピンぼけな文章になってしまいます。だからこそ、求人票の作成は“書ける人”から“指示できる人”に変わってきました。逆言えば、指示さえできればとても良い文章を作成してくれます。人が書く何百倍ものスピードで文章を作ってくれます。

つまり、いま求人票作成にAIを活用することは、速さ・品質・効率すべての面で「最適解」と言えます。誰でも、いつでも、すぐに試せる時代だからこそ、使わない理由はありません。

1-4 プロのライターよりも優れている場合がある?

「求人票をうまく書けないから、プロに頼んだ方がいいのでは?」と考える方もいるでしょう。確かに、経験豊富なライターが書いた文章は読みやすく、惹きつける力があります。しかし、必ずしも「プロに頼めば完璧」というわけではありません。実はAIを使えば、場合によってはプロのライターを上回る求人票を自分で作成することも可能なのです。

まず大前提として、自社のことを最もよく知っているのは外部のライターではなく、あなた自身です。会社の雰囲気、社長の思い、職場の人間関係、日常業務のリアルな流れ。これらは内部にいる人間だからこそ把握できる情報であり、それをライターが100%くみ取るのは非常に難しいのが現実です。なぜなら、ライターが理解できるように伝えるとうい作業がとても大変だからです。

そこで力を発揮するのがAIです。AIは、あなたの頭の中にある情報や言葉の断片を「自然な文章」に変換してくれます。つまり、自分の言葉でざっくり伝えれば、AIがプロ顔負けの形に整えてくれるのです。プロンプトを工夫すれば、「アットホームだけど体育会系すぎない雰囲気」や「地方だけど最先端技術に関われる」など、微妙なニュアンスも含んだ文章をつくることができます。さらにAIの利点は、書き直しのコストがゼロだという点です。プロに原稿を依頼した場合、「ちょっと違うな」と思っても修正には時間と手間がかかります。何度もやりとりを繰り返すうちに、当初の目的がぼやけてしまうこともあります。一方AIなら、気になる表現や方向性をすぐに変えて、新たなバージョンを瞬時に生成できます。最初のうちは、ちょっとピンボケした文章だな?と思っても、何度も書き換えてもらい、複数の文章を比較検討することで自分の頭の中にある内容に近づいていきます。生成AIが作ったサンプルのうち違うなと思うところをどんどん修正していくほうが効率的です。

実は、プロに高額の費用を払っても、納品される文章が「どこかで読んだことがあるようなパターン化されたもの」だった、という声は少なくありません。特に最近では、同じ業種・職種の求人票が量産されており、他社と差別化できないリスクもあります。つまり、必ずしも高額な外注が「すばらしい文章」を保証するわけではないのです。

AIは、あなたの持つリアルな情報に、プロ並みの表現力を加えてくれる存在です。うまく活用すれば、費用をかけずに、あなたの会社らしさが伝わる「応募される求人票」が自分の手で作れるのです。

1-5 AIで作る求人票のメリットまとめ

これまで見てきたように、求人票の作成にAIを活用することには、さまざまな利点があります。この章では、それらを整理し、なぜ「AIが最適解」と言えるのかを改めてまとめておきましょう。

まず最大のメリットはスピードです。人が1時間かけて書くような求人票でも、AIなら数分で完成します。しかも、「もっとこう書けばよかった」と後から気づいたときにも、すぐに修正案を生成できます。これにより、公開した求人票に対する応募者の反応を見ながら、何度でも気軽に書き直せるという柔軟性が生まれます。求人票は一度出したら終わりではありません。むしろ「出した後」が本番であり、AIならその改善作業をストレスなく繰り返すことが可能です。

次に、品質の安定性です。AIは膨大な求人データを学習しているため、自然で伝わりやすい言葉をすぐに提案してくれます。「分かりやすく、かつ応募者の興味を引く言い回し」を人がゼロから考えるのは大変ですが、AIなら短時間で複数のバリエーションを出力できます。表現の質にムラが出にくく、「誰が作ってもクオリティの高い求人票」が実現できるのは大きな安心材料です。

さらに、AIの強みとして見逃せないのが多様性です。たとえば、未経験者向けと経験者向け、フルタイム希望者と時短希望者など、ターゲットに応じて伝え方を変える必要があります。AIを使えば、同じ職種でも異なるペルソナ(人物像)に合わせた文面を簡単に作り分けることができます。これにより、「誰にでも同じ文章」ではなく、「それぞれに届く言葉」での求人が可能になるのです。

そして、これらすべてが可能になることで、求人票の改善サイクル、いわゆる**PDCA(Plan→Do→Check→Ajust)**が簡単に回せるようになります。たとえば「クリック数は多いが応募が少ない」場合、「タイトルを変えてみよう」「条件の書き方を柔らかくしよう」といった次の一手を即座に試せます。人手だけでは難しかった“試行錯誤”を高速で行える点も、AIならではの大きなメリットです。

つまり、AIを使うことで、求人票は「一発勝負の負担の大きな仕事」から、「繰り返し試して改善できる仕事」へと変わります。速く、正しく、多様に、そして柔軟に――それが、AIが求人票作成において“最適解”とされる理由なのです。

1-6 AIで求人はどこまで作れるか?

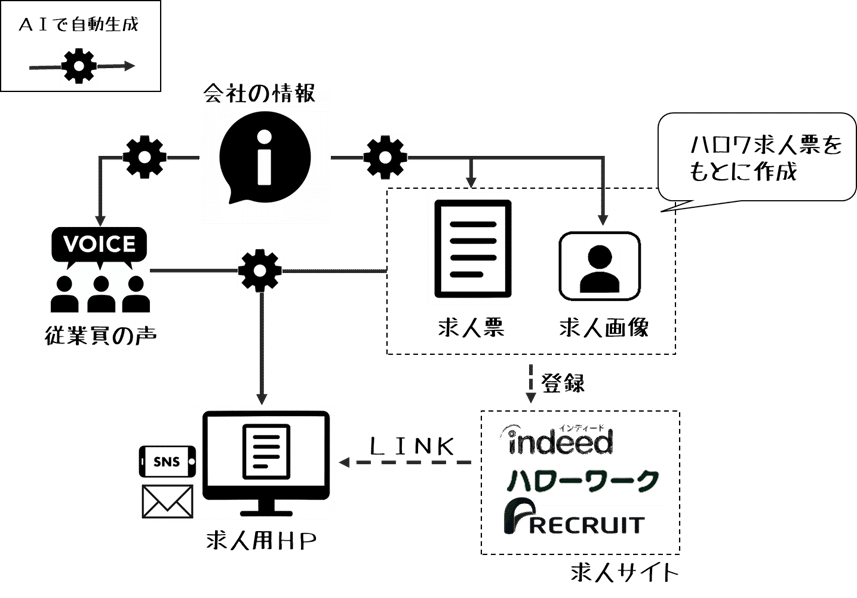

ここまで、AIで求人票を作ることのメリットを見てきましたが、「実際にどこまでAIに任せられるのか?」という疑問を持つ方もいるでしょう。上の図にあるとおり、本書で紹介する求人作成の流れでは、基本的にほとんどの工程をAIで自動生成することが可能です。以下、それぞれの工程について簡単に解説します。

1. 会社情報をもとに求人票の文章を自動作成

求人票には、求職者に向けた必要な情報をしっかりと盛り込む必要があります。そこで活用したいのが、ハローワークの求人票フォーマットです。実はこの様式、求人に必要な項目が網羅されており、構造も明確なため、AIとの相性が非常に良いのです。企業が持っている基本情報を入力すれば、AIが自然な文章に整えた求人票を生成してくれます。

2. 求人用の画像も自動生成できる

求人票には、職場の雰囲気を伝える画像があると応募率が上がります。ただし、写真撮影が難しい場合や素材が足りない場合もあります。基本的には自社のイメージを伝えるものなので、社内で作成いただく方が効果的です。その場合にも、どのような画像が良いか?というアイデアは求人情報よりリストアップしてもらえます。しかし、それでもどうしても準備できないという場合には、会社の業種や働き方に合わせたイメージ画像を、AIで自動生成することが可能です。自然な職場風景やシンボリックなビジュアルを活用し、視覚的に伝える求人票を手軽に作れます。

3. 従業員の声もAIがサポート

採用ホームページや求人票に「従業員の声」があると、応募者は安心感を持ちます。しかし、実際に従業員に文章を書いてもらうのはハードルが高いのも事実です。そこで、本書では簡単なアンケートを実施し、その回答をもとにAIが自然な「従業員の声」を生成する方法を紹介しています。アンケート項目自体もAIで作成可能で、5分程度の回答をもとにリアルかつ魅力的な紹介文が完成します。

4. 求人用ホームページもAIで生成

上記の情報(求人票、画像、従業員の声)をもとに、AIは求人専用ホームページ(採用LP)を1分以内に自動作成できます。用意したドメイン(月額1000円程度)に、AIが生成したHTMLと画像ファイルをアップロードするだけで公開完了。問い合わせは標準装備のメールフォームやSNS連携ボタンで対応でき、連携機能も自動生成可能です。

5. 作成した求人情報を公開・拡散

最後に、完成した求人情報を求人サイトに登録します。まずはハローワークや無料で使えるIndeedから始めても良いですし、有料の求人媒体を使うことも可能です。どの媒体を使うかにかかわらず、すでに用意された求人情報をそのままコピー&ペーストするだけで済むため、登録作業も非常にスムーズです。